Cacaoyer

Aussi nommé cacao ou cacaotier, le cacaoyer est un petit arbre à feuilles persistantes du genre Theobroma de la famille des Sterculiacées, selon la classification classique, ou des Malvacées, selon la classification phylogénétique.

Recherche sur Google Images :

Source image : ile-de-la-reunion.info Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Définitions :

- Arbre de 8 à 12 mètres de haut, originaire d'Amérique centrale et qui est exploité pour la production des cabosses contenant les fèves de ... (source : fr.wiktionary)

Aussi nommé cacao ou cacaotier, le cacaoyer (Theobroma cacao) est un petit arbre à feuilles persistantes du genre Theobroma de la famille des Sterculiacées, selon la classification classique, ou des Malvacées, selon la classification phylogénétique. Il présente des fèves de cacao aux saveurs différentes suivant les variétés de cacaoyer et sert à produire du cacao le produit de base du chocolat.

Description

Le cacaoyer est une espèce tropicale diploïde venant du Mexique. Il pousse naturellement dans le bassin de l'Orénoque et de l'Amazonie à basse altitude au pied de la cordillère des Andes sur des collines de basse altitude (entre 200 et 400 m).

C'est un arbre qui mesure de 10 à 15 mètres de haut, le plus souvent taillé à 6 ou 8 mètres, cauliflore ainsi qu'à feuilles persistantes. Il fleurit à partir de 3 ans et donne fleurs, fruits et feuilles tout au long de l'année. Il atteint son plein rendement 6 à 7 ans après plantation et vit jusqu'à 100 ans. Ses fleurs mesurent à peu près un centimètre et uniquement une sur à peu près 500 d'entre elles donnent des fruits. L'arbre peut produire chaque année jusqu'à 100 000 fleurs de couleur blanche ou un peu rosée. Elles apparaissent toute l'année sur des renflements du bois de l'arbre, nommés coussinets floraux. Donc, on trouve au même moment des fleurs et des fruits sur l'arbre[1], [2].

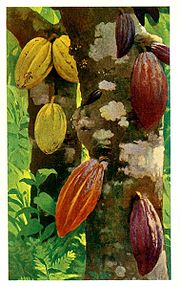

Ses fruits, les «cabosses», sont de grosses baies allongées ressemblant à un petit ballon de football américain. Chaque cabosse peut peser jusqu'à 400 g pour 15 à 20 cm de long. Elles ont la particularité de grossir à la fois sur les branches maîtresses mais également directement sur le tronc de l'arbre[2][3]. Leurs caractéristiques sont particulièrement variables d'une population à l'autre ainsi qu'au sein d'une même population. Les cabosses immatures des Forastero sont le plus souvent vertes ou vert pâle puis deviennent jaunes à maturité. Pour les Trinitario et les Criollo, les cabosses immatures présentent différentes intensités de rouge et , à maturité, d'orange. La maturation des fruits dure, selon les génotypes, de 5 à 7 mois.

Les cabosses contiennent de nombreuses graines (entre 25 et 75) regroupées en épis et nommées fèves de cacao riches en amidon, en matières grasses et en alcaloïdes. Chaque graine mûre est entourée d'une pulpe nommée «mucilage». Il est blanc, aqueux et sucré et forme une protubérance de la testa, qui conditionne la fermentation indispensable à la production du cacao marchand. Après fermentation et torréfaction, ces graines sont utilisées pour la fabrication du cacao et du chocolat.

Étymologie

Le nom du genre, Theobroma, veut dire en grec «nourriture des dieux» (θεο- : dieu[4], -βρωμα : aliment[5]).

Variétés de cacao

Il existe plusieurs variétés de cacaoyers dont les fèves seront choisies par les chocolatiers pour leurs qualités gustatives variables suivant la variété et le lieu de production. Pendant longtemps, l'origine des cacaoyers est restée une énigme tellement les cacaoyers semblaient différents au sein même d'une espèce. Seule la recherche génétique a permi de résoudre le problème et de classifier les différentes variétés. Les principales variétés de cacaoyer sont :

Les forasteros

- 80-90 % de la production mondiale.

- Origine : Amazonie. Fruits à cabosse jaune ainsi qu'à amande pourpre-violette.

- Le plus commun et le plus rustique, ses fèves donnent un goût amer et des notes acides.

- Cultivé en Afrique occidentale, Brésil et Équateur.

Les criollos

- 1-5 % de la production mondiale.

- Origine : Venezuela. Fruits à cabosse verte ou rouge et amande blanche.

- Le plus fragile, il donne aussi les cacaos les plus fins et aromatiques, doux et un peu amers.

- Cultivé en Amérique latine (Caraïbe, Antilles, Mexique, Venezuela, Colombie)

Les trinitarios

- 10-20 % de la production mondiale

- c'est un hybride issu du croisement des deux variétés précédentes. Il est apparu au XVIIIe siècle sur l'île Trinité.

- il combine la rusticité des premiers et des arômes fins mais moins intenses des seconds.

- Cultivé en Amérique hispanophone, Mexique, Amérique centrale, Trinidad, Colombie, Venezuela, Équateur, en Afrique en particulier au Cameroun, en Asie.

Le Nacional

En Équateur, un type local de forastero, le Nacional, commence à être cultivé à grande échelle au début du XIXe siècle. Connu rivaliser en goût avec un criollo.

Nouvelle classification

En 2008, des chercheurs ont proposés une nouvelle classification basés sur critères morpho-géographiques et dix groupes ont été retenus et appelés selon leur origine géographique ou du nom du cultivar respectant les traditions. Les dix groupes sont : Amelonado, Criollo, Nacional, Contamana, Curaray, Guiana, Iquitos, Marañon, Nanay, Purús[6], [7].

Culture

Écologie du cacaoyer

La plante est venant des forêts équatoriales dans un climat chaud et humide sans saison sèche particulièrement marquée. Le cacaoyer a des exigences écologiques assez élevées qui sont les suivantes :

- la température moyenne annuelle optimale est 25 °C. Le minimum absolu est de 10 °C,

- la pluviométrie annuelle optimale est de 1 500 à 2 500 mm et le taux d'humidité optimal est de 85 %. Les périodes sèches ne doivent pas excéder trois mois,

- le jeune cacaoyer a besoin d'être protégé d'un éclairement trop intense pendant les trois premières années. Si le recours aux intrants n'est pas assuré, il est le plus souvent préférable de procéder au maintien d'un ombrage permanent interceptant entre 20 et 40 % du rayonnement,

- le sol doit assurer une bonne rétention de l'eau mais les racines ne doivent pas être asphyxiées. Le sol doit être un peu acide et sa teneur en matière organique élevée dans l'horizon supérieur,

- le cacaoyer peut pousser jusqu'à 1 000 m d'altitude sous l'équateur. À la latitude de 20° nord ou sud, seul le niveau de la mer lui convient.

Pratiques de cultures

Le mode de culture actuel est semblable à celui que pratiquaient les anciens mayas. La culture se déroule sous des arbres plus élevés et résistants qui se nommaient les mères cacao. Il s'agit de légumineuses protégeant les cacaoyers et leur fournissant de l'azote comme nourriture.

Le cacaoyer se multiplie par semis. Après ouverture de la cabosse, les graines doivent être semées particulièrement rapidement car elles ont une durée germinative particulièrement courte (1 à 2 semaines au maximum). Les taux de réussite du bouturage et du greffage dépendent du génotype : les Criollo sont moins aptes à la multiplication végétative que les Forastero. La récolte du cacao a lieu deux fois par an, essentiellement au printemps ainsi qu'à l'automne.

Maladies du cacaoyer

la phytopathologie sert à définir la liste des maladies, par conséquent des dangers à maîtriser. liste anglaise

- Moniliose des cabosses : «Crinipellis roreri» (anciennement «Moniliophthora roreri», génèrée par un champignon ; incidence 90 % (en particulier en Amérique du Centre et du Sud)

- «Maladie du balai de sorcière» : Crinipellis perniciosa, génèrée par un champignon ; incidence 60 % (en particulier en Amérique du Sud)

- La pourriture brune des cabosses : Phytophthora ; incidence 30 % (en particulier en Afrique)

- Conopomorpha cramerella

- Oncobasidium theobromæ

- le xylosandrus est un Scolytinæ qui peut entraîner la mort du cacaoyer.

Références

- ↑ Annie Perrier-Robert (trad. Translate-A-Book, Oxford), Book of Chocolate, Hachette Illustrated, 2005, 128 p. (ISBN 9781844301423) , p. 46–46

- ↑ a b Cacaoyer (Theobroma cacao) - Connaissance des végétaux - Aspect général

- ↑ http ://www. cocoatree. org/thecocoatree/fruitofthecocoatree. asp

- ↑ (en) S. C. Woodhouse E, M. A., «English-Greek Dictionary A Vocabulary of the Attic Language» sur http ://www1. lib. uchicago. edu, 1910, The University of Chicago Library. Consulté le 25 octobre 2008. «God, subs. P. and V. θεός, ὁ […]», p. 598

- ↑ (en) S. C. Woodhouse E, M. A., «English-Greek Dictionary A Vocabulary of the Attic Language» sur http ://www1. lib. uchicago. edu, 1910, The University of Chicago Library. Consulté le 25 octobre 2008. «Food, subs. […] Ar. and P. βρὢμα, τὀ, ςῑτία, τά […]», p. 333

- ↑ CIRAD, «Cacao : une étude d'envergure révèle une nouvelle classification». Consulté le 7 janvier 2009

- ↑ (en) (en) Juan C. Motamayor, Philippe Lachenaud, Jay Wallace da Silva e Mota, Rey Loor, David N. Kuhn, J. Steven Brown et Raymond J. Schnell, «Geographic and Genetic Population Differentiation of the Amazonian Chocolate Tree (Theobroma cacao L) », dans PLoS ONE, vol. 3, no 10, 2008 [texte intégral lien DOI (pages consultées le 7 janvier 2009) ]

Liens externes

- Infos détaillées sur le cacaoyer

- Le cacaoyer sur brg. prd. fr, le site du Bureau des ressources génétiques

- A la découverte du cacao [pdf] - Guide de culture du cacaoyer

- GRIN 101885

- ITIS 505487

Galerie

|

Cabosse séchée |

Fèves de cacao dans leur cabosse |

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 19/04/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité